Quando as visões de mundo colidem: por que a ciência precisa ser ensinada de forma diferente

A ciência não existe em um vácuo cultural e existencial e seu ensino também não deveria.

Crédito: Ulia Koltyrina via Adobe Stock

Nicolau Copérnico, o cientista da era renascentista que formulou o modelo heliocêntrico do universo.

Principais conclusões- A desconfiança da América na ciência em 2021 pode ser rastreada até a separação da ciência das humanidades que começou com o Iluminismo em 1715.

- A fria centralidade da 'razão acima de tudo' deixou um vazio espiritual e criou a percepção pública dos cientistas como máquinas de processamento de dados emocionalmente vazias.

- A forma como a ciência é ensinada nas escolas hoje separa cientistas e cidadãos em duas tribos. Se os educadores puderem humanizar e contextualizar a ciência que ensinam, a confiança do público poderá ser restaurada.

A ciência nasce da discórdia. Isso pode surpreender muita gente, já que a ciência costuma ser equiparada à verdade e à certeza. No entanto, verdade e certeza são conceitos muito elusivos, com significados que mudam à medida que nosso conhecimento do mundo e de nós mesmos muda. Para ser franco, o que era verdade em um momento pode ser falso em outro. As visões de mundo mudam e muitas vezes colidem. Eles estão colidindo agora, nesta era pós-Trump, e as apostas não poderiam ser maiores.

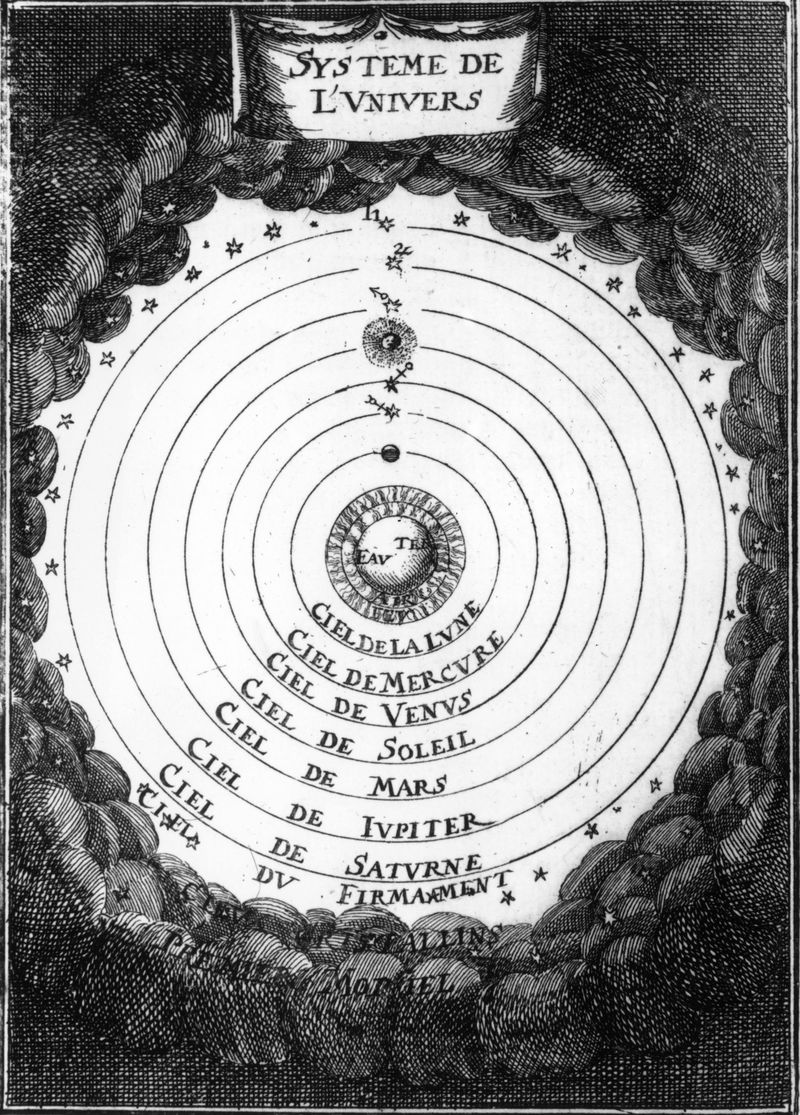

A história da ciência oferece muitos exemplos. Uma famosa é a Revolução Copernicana, uma profunda reorganização de nosso modelo de universo e nosso lugar nele, com profundas consequências históricas que ainda estão se desenrolando. Se você perguntasse a um europeu bem-educado que vivia no início de 1500 qual era o arranjo do cosmos, a resposta seria que a Terra é o centro de todas as coisas e os planetas e estrelas giram em torno dela em órbitas circulares. O homem foi criado à imagem de Deus e tem domínio sobre a natureza. Essa era a verdade aceita, validada com o imprimatur da igreja: o projeto cósmico espelhava o projeto espiritual conforme descrito na Bíblia; a mudança e a decadência pertenciam ao homem e à natureza, enquanto a fé em Deus impelia o espírito a ascender aos céus perfeitos.

O sistema geocêntrico do universo, como entendido pelo astrônomo clássico Ptolomeu em 1683. Ele inclui as órbitas do sol, da lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.Crédito: Arquivo Hulton/Imagens Getty

Cerca de um século se passaria desde a publicação do livro de Copérnico em 1543 até a crescente aceitação de que a antiga visão cósmica centrada na Terra deveria ser abandonada. O novo projeto cósmico — o Sol como centro de todas as coisas — desviou o foco da Terra e da humanidade para a vastidão aberta de um cosmos desconhecido, uma nova verdade que quebrou o vínculo entre o cosmos e Deus. A nova visão de mundo representava um profundo desafio ao crente, agora desvinculado da verticalidade dogmática do cosmos medieval.

A partir de então, a ciência forjou um caminho onde o mundo seria descrito através de uma perspectiva estritamente materialista: átomos saltitando, combinando-se para formar as estruturas complexas do mundo que vemos, desde as mais simples moléculas até planetas, estrelas, galáxias e, claro, claro, criaturas vivas na Terra e possivelmente em outros lugares. Quanto mais bem sucedida a ciência se tornava em descrever a natureza e em facilitar a manipulação de seus materiais para criar tecnologias e prosperidade, mais ela se distanciava das complexas subjetividades humanas, que passaram a fazer parte das humanidades e das artes. Apesar de muitos protestos dos românticos do início do século XIX, a agenda estabelecida pelo Iluminismo colocava a centralidade da razão acima de tudo. As universidades, sedes de aprendizagem e criação de conhecimento, foram divididas em um número proliferante de departamentos, separados uns dos outros por muros altos, cada disciplina com sua própria metodologia e linguagem, objetivos e questões essenciais.

Essa fragmentação do conhecimento dentro e fora da academia é a marca do nosso tempo, uma ampliação do choque de as duas culturas que o físico e romancista C. P. Snow advertiu seus colegas de Cambridge em 1959. Snow certamente ficaria chocado ao ver que essa fragmentação é representativa de uma fratura tribal muito maior que continua a se espalhar pelo mundo em velocidades alarmantes.

Não é por acaso que a desconfiança na ciência é desenfreada neste país e em outros. O ensino de ciências ostenta sua separação de nossa humanidade, relegando como secundárias as preocupações subjetivas e existenciais.

As pessoas baseiam sua visão de mundo no conhecimento que acumulam por meio do aprendizado, do contexto cultural e das experiências de vida. As tribos às quais escolhemos pertencer (quando temos essa liberdade) são expressões dessa visão de mundo. O Iluminismo e o consequente foco no materialismo científico deixaram muitas pessoas para trás, ansiando por algum tipo de orientação espiritual. A vida tornou-se objetivada, assim como nosso planeta e nossa relação transacional com ele e com outras formas de vida. Como podemos reconciliar alguns dos aspectos mais fundamentais da natureza humana – amor, perda, a necessidade de pertencer – com as lentes frias do raciocínio dedutivo e da análise de dados?

É claro que a ciência precisa aderir à sua metodologia estrita para funcionar. A ciência funciona e deve ser celebrada por suas realizações. No entanto, 400 anos desde Galileu, chegou a hora de repensar o quão alto devem ser os muros que separam as ciências das humanidades e das artes. Isto é especialmente verdadeiro na educação em todos os níveis, tanto formal quanto informal. Não é por acaso que a desconfiança na ciência é desenfreada neste país e em outros. O ensino de ciências ostenta sua separação de nossa humanidade, relegando como secundárias as preocupações subjetivas e existenciais. O ensino das humanidades distancia-se das ciências. Na esmagadora maioria dos casos, uma aula de ciências é estritamente sobre conteúdo técnico, a instrução programática das ferramentas e jargões necessários para entrar na guilda. Os alunos não aprendem sobre os próprios cientistas, o contexto cultural de seu tempo ou as lutas e desafios, muitas vezes muito dramáticos, que coloriram seu caminho de pesquisa.

O ensino tradicional de ciências adota o que poderia ser chamado de modo conquistador : É tudo sobre os resultados finais, não sobre as dificuldades do processo, as falhas e os desafios que humanizam a ciência. Essa abordagem desumanizadora funciona como um cutelo, dividindo estudantes e público em dois grupos distintos: aqueles que abraçam um ensino de ciências desumanizado e aqueles que o evitam. Uma das consequências, como vemos em filmes e livros, é o estereótipo generalizado do cientista nerd, frio, focado na pesquisa e nada mais, mais como uma máquina de raciocínio do que como um ser humano. Esta imagem, obviamente totalmente falsa, deve desaparecer. Quando se trata de escolhas de vida – vacinas, armas nucleares, engenharia genética, aquecimento global – por que o público em geral deveria confiar nos pronunciamentos de tal especialista? Como um exemplo oportuno, podemos ver por que tantas pessoas confiam no Dr. Anthony Fauci, Conselheiro Médico Chefe do Presidente Biden. Ele é visto como um humano antes de ser visto como um especialista.

A ciência não existe em um vácuo cultural e existencial e seu ensino também não deveria. Digo isso após 30 anos de experiência em sala de aula, tanto em aulas de ciências técnicas como não técnicas. Embora os professores sejam sempre pressionados pelo tempo para cobrir seus programas de estudos, eles estarão educando e inspirando melhores cientistas e cidadãos se dedicarem tempo para humanizar a ciência que ensinam.

Visite 13.8 semanalmente para novos artigos de Marcelo Gleiser e Adam Frank.

Neste artigo cosmos educação política ciênciaCompartilhar: